Vol.131 組織変革において重要なキーワード【含んで超える】

Contents

今回のご相談内容

これからの時代、会社の透明性や社会的にみたときの企業価値を高めていくためにも、社員を巻き込んで、社員1人1人の働きがいにも繋がるような会社の理念を策定したりしたいと思っています。

「働きがいを感じるからこそ、「もっと仕事を頑張ろう」「働きやすさを改善しよう」「もっとよくしていこう」と思えるはずではないかと考えているのですが、現場の方からは「キレイごとを言っている」「理念なんて儲けにならない」といった発言が出てくることがあります。

石川からのご回答

組織変革において重要なキーワード【含んで超える】

成人発達理論周辺で使われる用語に「含んで超える」があります。

この概念は、同じく関連するTeal組織などにおいても活用されています。Teal組織では【レッド→アンバー→オレンジ→グリーン→ティール】と進化していくことになっていますが、例えばアンバー組織からオレンジ組織に進化したときに、オレンジ組織にはアンバーの要素やレッドの要素が「ない」わけではありません。レッドの要素も、アンバーの要素も含んだまま、オレンジの組織に進化するということです。

同じように、階層構造や発達段階を示したものとして有名なものに、マズローの欲求階層説があります。

マズローも【生理的欲求→安心欲求→所属欲求→自尊欲求→自己実現欲求】と段階を示しています。そして同じく「上位の欲求になった際に、下位の欲求なくなるわけではない」と言っています。むしろ、下位の欲求は根源的で、より強い欲求であるため、もし脅かされることが起こってくれば、そちらの欲求がすぐに優位になるということです。

例えば、生理的欲求も安心欲求も所属欲求も満たされて、自尊欲求を主なモチベーションとして働いている人がいたとして、突然大飢饉が起きて、食糧不足になり、飢えを感じるようになったら、生理的欲求が満たされなくなり、生理的欲求が最も優位な欲求になります。

「一度、自尊欲求に到達した人間は、二度と生理的欲求に戻ることはない」というようなものではないのです。

企業活動における【含んで超える】とは?

さて、もう少し企業活動における、具体的な事象で見ていきたいと思います。

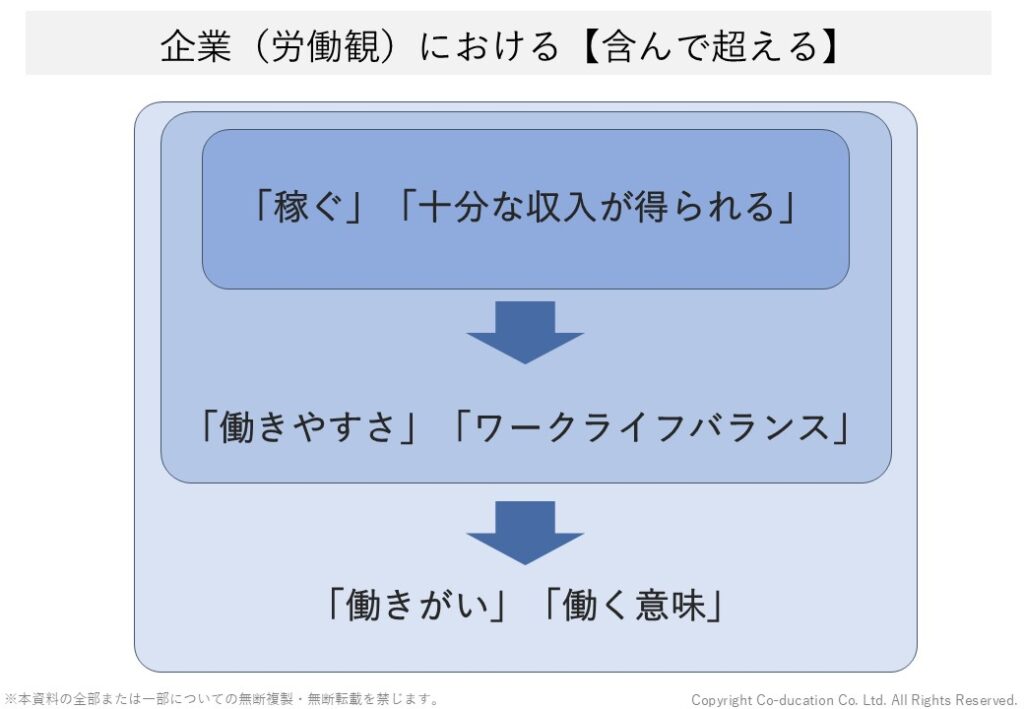

会社、企業、職場といった組織の根源的な動力として「稼ぐ」ということがあると思います。売上を作り、利益が出て、働いている人々の収入が得られるということです。

そもそもこの「収入が得られる」ということが成り立っていなければ、そこで働きたいと思う人もおらず、人が入社してきません。倒産してしまうため、株主や役員といった存在もいられくなります。そう考えると、企業において「稼ぐ」ということは非常に根源的なものであると言えます。しっかりと稼げていると、稼ぐ欲求が満たされて、次の欲求が組織的に優位になってきます。「働きやすさ」へのニーズが高まってくるのです。

具体的に言うと、年収1000万円を得ている社員が、全員「もっと稼いで、年収2000万円になろう」「そのためにはどれほど忙しくても構わない」と思うわけではありません。「年収は維持していたいが、もう少し休みを取れるようになりたい」「残業を減らせるようにしたい」といった欲求が現れてきます。

ワークライフバランス、ということが非常に重要になってきます。「稼ぐ」と「働きやすさ」を高いレベルで両立することはなかなか難しいため、この両立に取り組み続けていることで、10年、20年と時間がたっている会社も珍しくありません。

「稼ぐ」も「働きやすさ」も満たされると、今度は「働きがい」が欲しくなってきます。自分たちのやっている仕事について「稼ぐ」以上の意味や意義が欲しい、と思うことです。例えば、自分の子供に胸を張って自分の仕事を誇らしく語りたい、そういったことです。

では、多くの社員が「働きがいを重視している」となった会社にとって、働きやすさや、稼ぐことは重要でなくなっているでしょうか?

まったくそんなことはありません。稼ぐことや働きやすさの土台があるからこそ、働きがいの向上を目指していけるのです。それが「含んで超える」ということです。

社員から「そんなの綺麗事でしょ」という台詞が出てくるときに

様々な企業の支援をさせていただいていますが、例えば理念策定プロセスをご支援している際に、社員の方から「キレイごとを言っている」「理念なんて儲けにならない」といった発言が出てくることがあります。このような場合は、そもそもより根源的な「稼ぐ」や「働きやすさ」が満たされていない可能性があり、まずそちらから取り組んでいくことが必要である、ということがあります。

SDGsの対応といったことでも似たようなことがよく起こっていました。

社員の方から「キレイごとを言っている」といった発言が出てきた場合には「”稼ぐ”や、”働きやすさ”を軽視しているわけではない。”働きがい”も大事と考えているから、理念の検討に時間を割いている」といったコミュニケーションを真摯にとっていくことも重要と言えます。

経営陣からすると「働きがいを感じるからこそ、”稼ぐ”も”働きやすさ”ももっとよくしていこうと思えるはずではないか」と考え、アプローチしていくということも多く、気持ちはとてもよく分かります。ただ、伝え方を間違えると「現場の本音のニーズが分かってない」というような反発が出てきてしまったりします。その際にもこの【含んで超える】という概念は、活用できるものと思います。

余談ですが、私の周りにいる非常に人格的に成熟した、素晴らしいリーダーシップを発揮している方々は、この【含んで超える】ということを、意識的・無意識的に非常に重要視していて、体得している方が多いなと思います。

お腹がすいたら食べたい、自分が頑張ったら報われたい、認められたい・・・こういった根源的な欲求について、「それらの欲求はもう卒業していて、私にはありません」といった態度ではなく、「それらの欲求はありがたいことに満たされていて、その欲求の駆動によって判断したり行動したりすることは多くありませんが、私の中にそれらの欲求はしっかりと存在しています」といった意識でいらっしゃるように思います。

だからこそ、大規模な組織の中で、様々な人材がいる中においても「そういう気持ちになるのは分かる」「そういう判断をするのは分かる」となって、現実的な最適解のマネジメントをしやすくなるのだろうと思います。

「私はそれらを卒業した」なのか「私の中に、それはもちろんあり続けている(含んでいる)」なのかは、リーダーシップ、対人の態度に、にじみ出てくるように思います。

[Vo131. 2025/04/08配信号、執筆:石川英明]